株式会社は奥が深い!と思えた本。法人とは?定款とは?ということについて、東インド会社からの歴史を読み解きながら、その起源を探り意味を見出すもの。始まりは英国で、いろいろな事件や裁判を経て、現在の形になっているのだ。

この手の本でよく書かれているのが、そもそもの株式会社の起源は東インド会社であり、なぜ今のような株式会社の形態になったのか。

当たり前のように存在している株式会社だけれども、それにはちゃんと理由があるのだよと思えたことが収穫が大きかったことの一つ。

会社の形態は、良く知られているように4つある。

合同会社、合資会社、合名会社、株式会社の4つである。

違いは、構成員としての「社員」や「株主」が有限責任なのか無限責任なのかというパターンで決まる。株式会社は、株主はすべて有限責任である。つまりは、出資した限度でしか責任を負わないということ。

「株主有限責任の原則」というらしく、英語の表記では Limitedである。

Co., Ltd にはそのような意味があったのね…と発見しました。雑学〜

そして、定款ってなに?ということ。よく「定款は会社の憲法」といわれているが、それに効力をつけるためには公証人の認証が必要である。

公証人は、公務員ではないけれどもそれに似たようなもの。なぜ、会社の設立に国家の承認が必要なのか?というところから話は始まる。

そこには、イギリスの歴史もかかわっているようで。

株式会社には独占的な権力を与えていたということなのですね。エリザベス女王がチャーター(特許状)を与えて独占営業権をあたえていたものの名残が定款だということ。独占ということが株式会社とこんなにも深く結びついていたとはなあ。だから、独占禁止法って超重罪なのか?カルテルとか、すごい勢いで叩かれるし。ちなみに、定款もCharterというらしい。とあるスピーチクラブで、正式なクラブになることをCharterするっていうのも関係があるのだろう。

独禁法違反って、本当に本当に罪人扱いされるよね。法律違反なのはそうなのですが、人を殺したわけどもないのにさ・・・でも罪人扱いされるそもそもの理由は、歴史に結びついていたということですねえ。

しかしながら、定款というのは時にとてもミステリアスなもので。

とにもかくにも定款が「株式会社の基本原則」であることには間違いない。そして、「目的」ということが定款には記載されているが、その目的が重要。

一方で「定款の壁」というものがあり、株式会社は定款に記載されていない項目については活動をすることができないというルールになっている。それは、「独占権を与えるが、その範囲を超えることは許さない」というのが起源なのだとか。英国では、裁判が何度もあり、「特許状を与えられた範囲の外で活動することは絶対あってはならない」という判決が何度もされたとのこと。ウルトラ・ヴィーレスというらしい。勢力範囲外で活動することはNG!という考え方。独占ということをこんなにも警戒しているのかと発見があった。本には、「取締役会・株式会社では法令・定款という言葉が飛び交っている」って記載されているけれども、ほんまかいな。

私の所属会社の取締役会でそんなこと、役員は理解しているのか?とちょっと疑ってしまう。

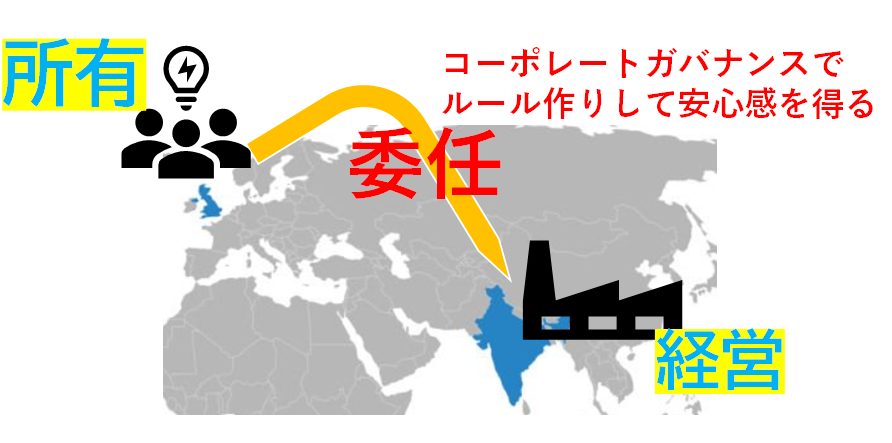

そしてやはり、会社の話になると避けては通れない「所有と経営の分離」の話について。それこそ、東インド会社は、「出資した株主は英国にいて、実際に執行する人たちはインドにいる」という状況だったわけだ。

そしてだからこそ、「委任」という考え方がでてくる。所有者は、経営者に委任するのだ。所有者と経営者は、「委任契約」を結ぶ。それはプロフェッショナルの契約であり、経営者は弁護士や医者のようなプロフェッショナルだと、著者はいう。

コーポレートガバナンスなんかも、東インド会社が起源だと。

ロンドンにいる出資者たちは、インドにいる経営者がちゃんと経営をしているのか、「心配」である。その心配がコーポレートガバナンスのもとなのだって。

なるほどーと著者の愛が感じられたのは、「会社と株主が顔を合わせられるのは年に1度、株主総会のときだけ」ということで、もっと話しましょうと主張していることである。株主総会は、対話をする場所であると。著者の中島さんは、株主総会の重要性を訴える。もっと対話しましょうという。コーポレートガバナンスコードで、株主総会以外でも、会社と株主は対話しましょうと書かれているらしい。

株主総会のあれこれも読みたいけれども、ちょっとパンクしそうなので少しずつこんな奥深い世界を学んでいきたいなと思っています。

コメント